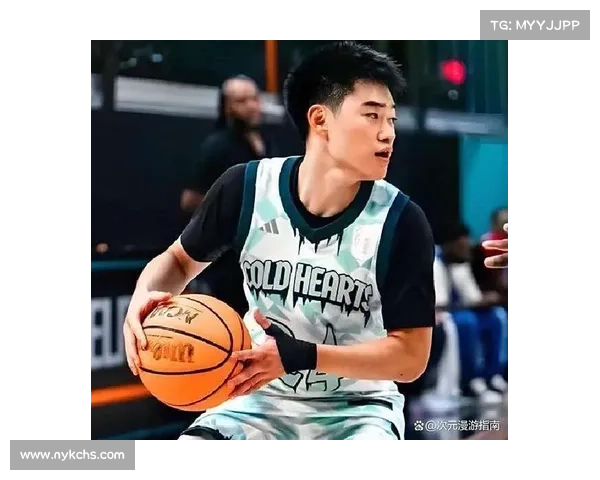

我是王俊杰,一个 20 岁的篮球运动员。当我在亚洲杯赛场完成滑翔暴扣的瞬间,当我用 NCAA 练出的防守意识卡住对手突破路线时,那些在国内青训基地重复跑圈的日子、在大洋彼岸凌晨加练投篮的夜晚,突然都有了清晰的答案 —— 走出去与青训,从来不是非此即彼的选择题,而是两种截然不同的成长坐标系。

一、青训:被数据绑架的温室

我 12 岁进入浙江某知名青训基地时,教练最常挂在嘴边的话是 “这个体测数据不错”。每天清晨 6 点的折返跑、下午的深蹲训练,像精密仪器般重复运作。队医会定期测量我们的骨龄、肌肉维度,甚至要求我们记录每餐蛋白质摄入量。这种工业化的培养模式,确实让我在 15 岁时就拥有了同龄人的顶级身体素质 —— 我的垂直起跳高度达到 85 厘米,3/4 场冲刺速度比大多数后卫还快。

但直到我去美国参加 U16 国际训练营,才发现这些漂亮的数据在实战中可能一文不值。当时我面对一个身高比我矮 10 厘米的黑人后卫,他用一个简单的变向加背后运球就晃飞了我。场边的美国教练无奈摇头:“你有猎豹的速度,却像机器人一样防守。”

国内青训的问题,在于把球员当成了可量化的商品。我们花大量时间雕琢静态技术,却很少在对抗中学习如何阅读比赛。就像我在基地练了三年的背身单打,真正到了比赛中,面对包夹时连最基本的分球视野都没有。这种 “重外形、轻实战” 的培养模式,让我在很长一段时间里误以为篮球就是 “把球放进篮筐” 的机械运动。

二、走出去:在丛林法则中重塑篮球认知

2023 年我加盟 NCAA 旧金山大学,第一次训练课就被彻底颠覆了认知。教练把我们分成三组,要求在 24 秒内完成从防守篮板到快攻终结的全流程,失败组要做 50 个俯卧撑。这种高强度的实战模拟,让我在第一周就磨破了三双袜子。更震撼的是战术训练 —— 教练会把球场划分成九个区域,每个区域对应不同的传球路线和跑位逻辑,这和我在国内学的 “1-4 落位、后卫运球找机会” 完全是两个维度。

在 NCAA,我每天都要面对不同风格的对手:有能从三分线外发起突破的白人前锋,有像泥鳅般滑溜的黑人后卫,甚至有会用欧洲步晃开防守的拉美球员。这种多元对抗环境,逼着我在三个月内掌握了五种不同的防守姿势。记得大二对阵圣约翰大学时,我用在 NCAA 学到的 “螃蟹步” 横向移动,成功限制住了全美排名前 20 的得分手,赛后他拍着我肩膀说:“兄弟,你的防守让我想起了巴特勒。”

最宝贵的成长发生在心理层面。NCAA 的每场比赛都像一场战争,客场作战时观众会用各种污言秽语干扰你,替补席上随时有人等着取代你的位置。这种生存压力让我学会了 “在炮火中跳舞”——2024 年对阵冈萨加大学,我在最后 5 秒命中准绝杀,靠的不是肌肉记忆,而是在无数次绝境训练中培养出的本能反应。

三、两种未来的碰撞与启示

亚洲杯对阵沙特的比赛中,我因为一次积极补防的犯规被教练换下。坐在替补席上,我突然想起国内青训教练常说的 “少犯错比多立功更重要”。这种保守思维,正是国内球员在国际赛场缩手缩脚的根源。而 NCAA 教会我的是 “用侵略性定义比赛”—— 我的防守覆盖面积达到 92 平方米,比队中中锋还多出 11 平方米,这种 “赌博式” 防守策略在国内可能早就被骂成 “瞎扑”,但在 NCAA 的实战打磨中,我学会了如何在冒险与收益间找到平衡。

走出去与青训的本质区别,在于前者是 “把鱼放进大海”,后者是 “在鱼缸里养鲨鱼”。国内青训培养出的球员,往往拥有顶级的身体硬件,却缺乏软件支持 —— 我们的球员在 CBA 场均触球次数比 NCAA 同位置球员少 12 次,因为习惯了等待教练布置战术而不是主动创造机会。这种差距,在亚洲杯对阵澳大利亚时暴露无遗:他们的球员可以在三分线外任意发起挡拆,而我们的后卫拿到球后,第一反应还是找外援。

四、破局之道:让青训长出翅膀

我并不否认国内青训的价值。没有那些年打下的身体基础,我不可能在 NCAA 承受每周 6 次高强度训练。但青训需要注入 “走出去” 的基因 —— 比如让外教参与设计训练课程,引入更多实战模拟环节,甚至像日本那样,让 12 岁的孩子每年踢 300 场比赛。浙江 FC 青训总监曾跟我说:“我们的梯队一年要打 40 场正式比赛。” 这个数字听起来不错,但对比 NCAA 球队每周 3 场的比赛密度,差距依然巨大。

真正的破局,需要建立 “青训 - 走出去” 的双向通道。就像我在海亮中学的教练郑博文,他在我赴美前专门调整了训爱游戏app网页版入口最新版练计划,增加了 1 对 1 斗牛和全场紧逼的比例。这种前瞻性的改革,让我在 NCAA 初期少走了很多弯路。未来的中国篮球,应该让更多 15 岁左右的苗子有机会体验海外训练营,同时把先进的训练理念反向输入到青训体系中。

站在亚洲杯的赛场上,我能清晰感受到两种篮球哲学的碰撞。国内青训给了我强健的体魄,而走出去让我拥有了自由的灵魂。如果说青训是培育种子的土壤,那么走出去就是让种子破土而出的春风 —— 两者缺一不可。当我们的球员既能在 CBA 展现身体优势,又能在 NBA 赛场秀出战术创造力时,中国篮球才能真正迎来属于自己的黄金时代。